L’intelligence artificielle nous est présentée comme la révolution technologique ultime, celle qui doit nous propulser dans le futur, mais qui suscite autant de fascination que d’interrogations. Les annonces de nouveaux modèles, toujours plus puissants, se succèdent à un rythme effréné, alimentant un discours techno-prophétique qui promet de tout changer, tout de suite. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée : loin de la vague déferlante et transformatrice décrite par les experts, l’adoption de l’IA générative par les entreprises et le grand public s’avère lente et chaotique. Nous assistons à une collision frontale entre la poussée technologique des éditeurs et la capacité d’absorption réelle d’un marché qui peine à suivre.

En synthèse :

- Malgré la forte médiatisation et les promesses exagérées, l’adoption de l’IA générative reste lente, car la technologie est complexe à appréhender et les usages ne sont pas encore mûrs.

- L’emballement médiatique et la surabondance de nouveaux modèles sont alimentés par une course des éditeurs pour rentabiliser leurs investissements massifs et capter / sécuriser des parts de marché, en jouant sur la peur de rater le tournant de l’IA.

- À l’image du « Takt Time » industriel, le marché a son propre rythme d’adoption. L’IA générative est poussée trop rapidement par les éditeurs, sans que les utilisateurs ne soient prêts à l’intégrer, comme ce fut le cas pour la blockchain ou le métavers.

- Les modèles génératifs sont des innovations très puissantes, mais ne sont pas des produits finis. Les utilisateurs et les entreprises ont besoin de solutions intégrées et simples qui apportent une valeur ajoutée concrète, pas de technologies brutes.

- L’adoption réelle de l’IA générative ne se fera pas de manière rapide et brutale, mais de façon plus silencieuse, au fur et à mesure de son intégration dans les outils et services existants, à condition d’y ajouter de la pédagogie et de l’accompagnement.

Cette année, je me suis accordé trois semaines de congés. Au cours de ces 3 semaines, il ne s’est pas passé une seule journée sans qu’un nouveau modèle ne sorte (GPT-5, DeepSeek 3.1, Gemma 3, CoAct-1, Kimi K2 R…), qu’une nouvelle étude sème le doute (capacités réelles de raisonnement, consommation d’énergie, usages…) ou que l’on nous présente / annonce des fonctionnalités révolutionnaires.

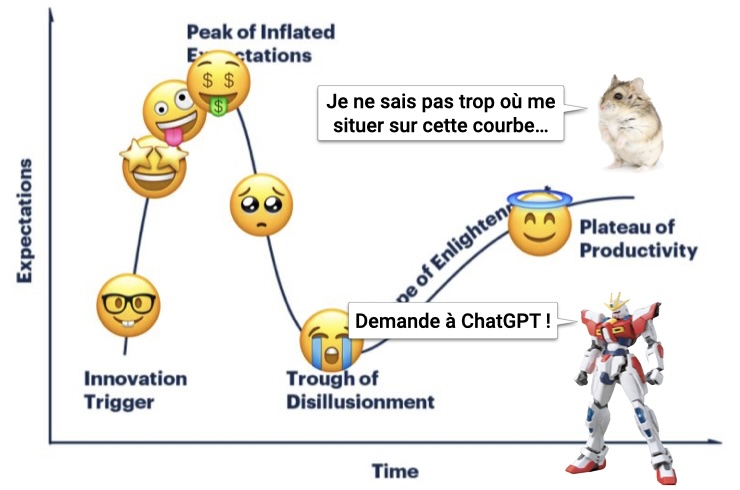

Pour bien se rendre compte à quel point le secteur de l’IA est en ébullition, il suffit de jeter un oeil à la dernière version de la courbe d’adoption de l’IA par le cabinet Gartner : The 2025 Hype Cycle for GenAI Highlights Critical Innovations.

Impossible de mettre la main sur le schéma complet sans payer, mais le simple zoom sur le haut du pic des attentes exagérées est suffisamment explicite : nous sommes dans une situation de sur-chauffe.

Je vous propose dans cet article de comprendre comment nous en sommes arrivés là, et surtout de savoir comment limiter votre exposition aux risques liés à cette sur-chauffe.

Le mirage de l’adoption instantanée : La leçon du smartphone

L’IA générative est-elle réellement la révolution annoncée par les nouveaux techno-prophètes ? Oui, mais une révolution en devenir, c’est ce que je me tue à vous expliquer depuis 2 ans : L’IA générative victime d’un emballement technologique et d’une adoption tardive.

Pour comprendre la situation actuelle, un retour en arrière s’impose. Souvenez-vous du smartphone : son arrivée a constitué un changement majeur dans nos usages, faisant basculer une bonne partie de nos pratiques numérique des sites web vers les applications mobiles. Pourtant, malgré une proposition de valeur simple à comprendre et extrêmement désirable (le web dans votre poche), il a fallu près de dix ans pour que la moitié de la population en soit équipée.

Avec l’intelligence artificielle, le défi est d’une tout autre ampleur, car cette technologie est plus complexe à appréhender pour les utilisateurs lambda. Il ne s’agit pas simplement d’un nouvel appareil, mais d’une nouvelle manière de penser et de travailler. Le changement de paradigme nécessaire pour tirer des bénéfices concrets de l’IA générative est profond et demande un effort d’adaptation considérable. De plus, les avis sur ses implications, ses risques et ses bénéfices divergent radicalement, créant une confusion qui freine l’adoption.

Tous les acteurs des nouvelles technologies sont conscients de cette complexité. Cependant, ils sont engagés dans une course effrénée pour sécuriser leurs parts de marché et, surtout, pour rentabiliser les investissements colossaux injectés dans la R&D et les infrastructures. Cette pression les pousse à forcer l’adoption en inondant le marché de communiqués de presse sur leurs nouvelles offres et à amplifier le discours autour de la révolution disruptive de l’IA.

Le résultat est une cacophonie assourdissante où chaque éditeur vante les mérites de son propre modèle, publiant des benchmarks techniques que seuls les spécialistes peuvent déchiffrer, et encore ! Cette surabondance de discours parfois contradictoires ne fait qu’alimenter la suspicion et la frilosité des utilisateurs potentiels, qui ont déjà été échaudés par les promesses non tenues des « révolutions » précédentes (cryptomonnaies, métavers…).

Encore une fois : Je ne porte pas un regard critique sur la technologie en elle-même, mais sur sa commercialisation qui repose essentiellement sur la peur (de rater le nouveau virage technologique, de se faire replacer, de se faire distancer par la concurrence…).

Le « Takt Time » du marché : Quand la technologie va plus vite que la musique

Dans le monde industriel, le lean management repose sur une notion fondamentale : le « Takt Time« . Ce terme allemand désigne le rythme de production idéal, celui qui permet de répondre précisément à la demande des clients. Produire plus vite que le « Takt Time » engendre des coûts de stockage et des invendus. Produire plus lentement crée des risques de rupture.

Bien que cette notion soit issue de l’industrie, où l’activité est prévisible, elle offre une analogie intéressante pour comprendre les cycles économiques et surtout les schémas d’adoption. Le marché peut ainsi être vu comme un gigantesque écosystème où s’établit un équilibre naturel entre l’offre et la demande. C’est cet équilibre qui définit le rythme d’adoption des nouveaux usages et technologies. Le marché a sa propre capacité d’absorption, son propre « Takt Time ».

De temps à autre, une innovation de rupture parvient à stimuler la demande et à accélérer ce rythme. Ce fut le cas des smartphones et des médias sociaux, deux innovations complémentaires qui ont bénéficié d’une adoption massive et rapide, car elles répondaient à un désir latent et offraient des bénéfices à l’usage clairs.

À l’inverse, nous avons assisté à de nombreuses tentatives de stimulation artificielle de la demande : des technologies présentées comme révolutionnaires, mais qui n’ont pas su convaincre un marché qui ne les comprenait pas, ou n’en voyait pas l’utilité immédiate. La réalité virtuelle, la blockchain ou encore le métavers en sont des exemples parfaits. Ces technologies sont indéniablement porteuses de potentiel, mais parce qu’elles ont été poussées sur le marché avant que les usages ne soient mûrs et désirables, elles végètent aujourd’hui en marge.

L’IA générative suit dangereusement la même trajectoire : une technologie révolutionnaire (les modèles génératifs), propulsée sur le devant de la scène par des startups pour créer la demande (ChatGPT), et aujourd’hui récupérée par les géants numériques qui déploient des stratégies massives pour imposer leur offre (Gemini pour Google, Copilot pour Microsoft…).

Croyez-le ou non, mais le problème est le même pour l’IA générative que pour le métavers : un marché qui n’est ni prêt, ni en capacité d’absorber des outils technologiques encore immatures, et dont les cas d’usage évoluent constamment, tout en manquant d’une définition claire et communément admise (Nous n’avons pas besoin de meilleures IA, mais d’une meilleure compréhension de l’IA). D’où la situation très tendue dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

L’horlogerie du marché : des rouages frénétiques, des aiguilles immuables

J’ai une autre métaphore pour expliquer plus en détail la situation actuelle et les rôles jouer par les différents acteurs de l’IA. Essayez de vous représenter le marché comme une montre mécanique : un assemblage de rouages de tailles et de vitesses différentes, qui interagissent pour faire avancer les aiguilles. Dans cette analogie, les aiguilles tournent à une vitesse constante, elles représentent l’adoption réelle et visible des nouvelles technologies par le grand public et les entreprises.

Au sein du mécanisme de cette montre, certaines startups comme OpenAI, Perplexity ou Manus sont des rouages qui tournent à une vitesse frénétique. Elles innovent et déploient une très grnade énergie pour tenter d’accélérer les aiguilles. Cependant, les pièces maîtresses de la montre (les géants numériques comme Microsoft, Google ou Amazon) agissent comme des régulateurs, des gardiens du temps. Ils récupère l’énergie des startups, mais la canalisent pour préserver la stabilité et la cohérence de l’ensemble du mécanisme (pour sécuriser leurs revenus et parts de marché). Leur rôle est de faire tourner les aiguilles, pas d’innover au point de risque de casser ou de gripper le mécanisme (Les LLMs ne sont qu’une étape du plan d’ensemble de Google).

Dans ce contexte et selon cette optique, l’annonce de la sortie de GPT-5, même si elle est un événement majeur pour les spécialistes, ressemble à une tempête dans un verre d’eau pour le reste du monde (tout change, mais rien ne change). La communauté de l’IA s’enthousiasme, mais le grand public reste indifférent. Pourquoi ? Parce qu’il est encore très loin d’avoir atteint le niveau de maturité nécessaire pour comprendre, utiliser et apprécier les apports de ce nouveau modèle. L’utilisateur moyen n’a pas besoin d’un modèle plus puissant, il a besoin de comprendre comment le modèle actuel peut l’aider concrètement (cf. Nous n’avons pas besoin de meilleurs modèles, mais de meilleurs produits) .

Cette agitation permanente, avec de nouveaux modèles qui sortent littéralement tous les jours, conduit à une situation paradoxale : d’un côté, une adoption spontanée par une frange d’utilisateurs curieux (les « early adopters ») ; et de l’autre, une adoption chaotique et désorganisée au sein des entreprises. C’est ce que certains analystes appellent la « Shadow AI » : des employés qui utilisent des outils d’IA générative sans l’aval, la connaissance ou le contrôle de leur direction (MIT report misunderstood: Shadow AI economy booms while headlines cry failure). C’est le signe d’un besoin réel, mais aussi le symptôme d’une incapacité des organisations à intégrer et à exploiter sainement des technologies aussi instables.

Ce qu’il faut retenir est que les usages masqués de l’IA ne dureront pas, car il y a des obligations de sécurité et de confidentialité dans les entreprises et les organisations qui ne peuvent être contournées. Tout ceci se soldera pas un bannissement des outils grand public (ChatGPT, Perplexity, Manus…) au profit de solutions validées par la DSI, celles des Big Techs (Microsoft, Google, Amazon, SalesForce, Adobe…).

Le vrai défi : passer des briques technologiques aux produits finis

Le cœur du problème est ici : les modèles génératifs, aussi performants soient-ils, ne sont que des briques technologiques. Ce sont des moteurs incroyablement puissants, mais ce ne sont pas des voitures. Le marché, et en particulier le marché des entreprises, n’achète pas des moteurs. Il achète des solutions de transport clés en main, avec un volant, des roues et une carrosserie.

Ce dont les utilisateurs ont réellement besoin, ce sont des outils et des fonctionnalités simples à comprendre, avec un bénéfice palpable et immédiat (L’IA est un concept, pas un produit). Ils ne veulent pas savoir si un outil utilise GPT-5 Mini ou Claude 4.1 Opus. Ils veulent savoir s’il peut les aider à retoucher une photo plus facilement, à synthétiser un long rapport ou à répondre à leurs e-mails plus rapidement.

C’est pourquoi les annonces les plus prometteuses ne sont pas forcément celles qui font le plus de bruit. Je suis personnellement beaucoup plus attentif aux évolutions proposées par Google dans ses derniers téléphones Pixel ou par Adobe dans sa suite logicielle : Google doubles down on ‘AI phones’ with its Pixel 10 series et Adobe’s AI Acrobat file hub is designed for more than PDFs. Dans ces cas, l’IA n’est pas présentée comme un produit en soi, elle est invisible, intégrée au service existant pour l’améliorer.

Google ne vous vend pas un score à un benchmark technique ; il vous vend la possibilité de modifier vos photos en dictant les modifications (You can now talk to Google Photos to make your edits). Adobe ne vous propose pas de choisir votre modèle de langage pour générer ou modifier vos contenus, il libère votre créativité et vous propose des manipulations qui n’étaient pas possibles avant (Acrobat Studio: The Transformative Home for AI Productivity & Creativity). La valeur n’est pas dans la technologie sous-jacente, mais dans le service rendu, dans le problème résolu. L’IA n’est pas le produit, elle est ce qui rend le produit meilleur.

Chacun son rythme, l’important est de progresser

Faut-il en conclure que l’IA générative n’est qu’une bulle spéculative de plus ? Peut-être (Sam Altman remains optimistic despite admitting AI bubble: OpenAI CEO says, ‘Someone will lose a phenomenal amount of money but…’). La révolution est bien réelle, mais elle ne fait que commencer. La révolution de l’IA ne se fera pas en quelques mois, mais s’étalera sur de nombreuses années, au rythme de la capacité du marché à comprendre, accepter et intégrer ces nouveaux paradigmes.

Le mythe d’une transformation rapide et brutale des usages est une illusion entretenue par ceux qui ne sont pas sur le terrain, au contact des entreprises et des utilisateurs. La véritable transformation sera plus lente, plus silencieuse, et passera par l’intégration progressive de l’IA au cœur des outils que nous utilisons déjà, mais nécessitera une bonne dose de pédagogie et un accompagnement de proximité

Pour les dirigeants et les décideurs, le message est clair : l’heure n’est pas à la course effrénée vers le dernier modèle à la mode. L’heure est à la réflexion stratégique et surtout à l’introspection : identifier les problèmes concrets que l’IA peut résoudre et chercher non pas des briques technologies miraculeuses, mais des solutions intégrées qui apportent une valeur ajoutée mesurable.

Moralité : La révolution de l’IA est une course de fond et non un sprint, car le marché impose ses propres règles et son propre rythme, que la technologie seule ne peut ignorer.

Questions / Réponses

Pourquoi dit-on que l’IA générative est longue à adopter alors qu’on en parle partout ?

Parce qu’adopter l’IA ne consiste pas seulement à utiliser un nouvel outil : cela implique de modifier nos façons de travailler et de penser. Comme pour le smartphone, dont l’adoption massive a pris près de dix ans malgré une valeur claire, l’IA nécessitera du temps pour s’installer durablement dans les usages.

Le marché n’est-il pas prêt à accueillir l’IA générative ?

Le marché a un rythme naturel d’absorption des innovations. Quand une technologie est poussée trop tôt, sans que les usages soient mûrs ni les bénéfices évidents, elle peine à convaincre. C’est ce qui est arrivé au métavers ou à la blockchain, et l’IA générative risque le même écueil si elle reste trop abstraite.

Pourquoi entend-on des discours contradictoires sur l’IA ?

Parce que les éditeurs multiplient les annonces et les comparaisons techniques, souvent incompréhensibles pour les non-spécialistes. Cette cacophonie entretient la méfiance et donne l’impression que l’IA est une promesse confuse, alors que ce sont les usages concrets qui importent vraiment.

En quoi l’IA n’est-elle pas encore un produit ?

Les modèles génératifs sont des briques technologiques, comparables à des moteurs sans voiture. Les utilisateurs n’achètent pas des algorithmes, mais des solutions intégrées qui résolvent un problème précis : mieux retoucher une photo, gagner du temps sur un rapport, ou simplifier des tâches répétitives.

La révolution de l’IA va-t-elle arriver rapidement ?

Non, elle sera progressive et silencieuse. L’IA s’imposera surtout lorsqu’elle sera intégrée de façon transparente dans les outils existants, accompagnée de pédagogie. Ce n’est pas la puissance d’un modèle qui compte, mais sa capacité à répondre à un besoin concret et mesurable.