Le panorama des médias sociaux 2025 révèle un paysage saturé où dominent une poignée de grandes plateformes sociales. Mais le véritable enjeu n’est plus la concurrence entre plateformes, c’est la passivité des utilisateurs : nous sommes entrés dans l’ère du « Posting zero », où la consommation boulimique de contenus l’emporte sur les interactions sociales. Face à la saturation des flux et à la baisse d’engagement qui en résulte, les entreprises et organisations doivent reconsidérer leur présence sur les médias sociaux, en privilégiant la qualité éditoriale plutôt que la course à l’audience. Entre consommation passive, explosion des coûts de production et montée en puissance de l’IA générative, les enjeux de cohérence, d’impact et de lisibilité n’ont jamais été aussi critiques.

En synthèse :

- Le paysage des médias sociaux est dominé par une poignée d’acteurs ultra-dominants depuis près de 10 ans, avec l’avènement de TikTok comme seule exception notable, rendant impossible la course à l’audience ;

- Face à l’abondance de contenus, les utilisateurs sont devenus terriblement passifs, privilégiant désormais la consommation boulimique de micro-contenus plutôt que l’engagement ;

- Les annonceurs doivent privilégier la cohérence éditoriale (la crédibilité) à la distribution payante (la visibilité), car les publications conventionnelles sont inefficaces ;

- Face à la saturation des flux et au chevauchement des audiences, il est essentiel de maximiser l’accessibilité et l’impact des publications avec des contenus substantiels à faible friction de consommation ;

- Les modèles génératifs doivent servir à produire des contenus de qualité avec des formats adaptés au contexte, et non à alimenter la pollution de masse que les algorithmes cherchent justement à limiter.

Cet article fait partie d’une série consacrée aux médias sociaux, avec un premier article sur l’évolution des médias sociaux en 2025 à travers 10 tendances et un autre sur l’influence.

Croyez-le ou non, mais la première version de mon panorama des médias sociaux a été publiée en 2008, soit il y a 18 ans. Au fil des ans, les usages se sont affinés, mais nous retrouvons toujours les mêmes catégories depuis presque 10 ans, tandis que le nombre de services n’a pas cessé d’augmenter. Ce qui nous amène à la principale raison de mon retard à la publication d’une nouvelle version : si j’ai bien constaté une augmentation du nombre de services exploitant une mécanique sociale, je n’ai pas remarqué de grand bouleversement dans la hiérarchie des grandes plateformes sociales.

Ainsi, j’ai pu dénombrer depuis la dernière version de mon panorama (qui remonte à presque 18 mois) d’innombrables services de niche qui sont sous le radar de par la taille de leur audience ou de l’offre proposée aux annonceurs. Dans la mesure où tous ces services ne sont pas réellement visibles, car inconnus du grand public, vous pouvez considérer qu’ils font partie du web profond, le deep web, car ils hébergent des contenus qui sont accessibles à celles et ceux qui se donne la peine de créer un compte, mais ne sont pas ou mal référencés dans les moteurs de recherche.

Partant de ce constat, quel est l’intérêt de mentionner près de 400 services sur un schéma alors qu’ils ne sont exploités que par une audience de niche ? Voilà pourquoi la nouvelle version de mon schéma tranche avec les précédentes, car j’ai décidé de le simplifier de façon radicale pour une meilleure lisibilité, et surtout pour refléter la réalité des usages des médias sociaux. En effet, s’il existe d’innombrables micro-communauté, avec des fans engagés au sein de plateformes sociales de niche, la très large majorité des socionautes est très concentrée et est devenue terriblement passive.

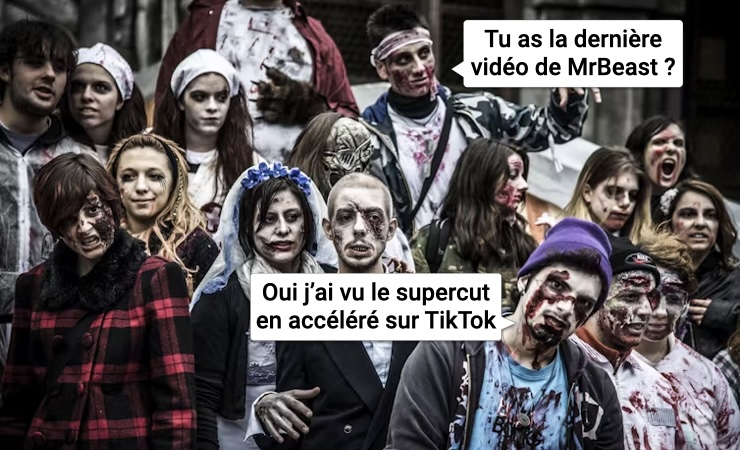

Il est ainsi très facile de constater un réel phénomène de lassitude des utilisateurs face à l’abondance de contenus et aux milliards de publications (l’aspect « Media » domine largement l’aspect « Social »). Nous sommes malheureusement rentrés dans l’ère du « Posting zero » où l’utilisation des grandes plateformes sociales se résume à de la consommation boulimique de micro-contenus : Passive Scrolling, Instead of Posting, Is the Norm On Social Media Now.

Dans ce contexte, l’important n’est pas de connaitre tous les services, mais d’en comprendre les dynamiques pour mieux les appréhender. Voilà pourquoi je conserve les différentes catégories de mon schéma, celles qui permettent de dissocier les médias sociaux en fonction des usages : publier, partager, envoyer des messages, discuter, collaborer, réseauter et se rencontrer.

Une nouvelle version simplifiée qui se concentre sur les principaux acteurs

Quand j’ai publié ma première version de mon panorama des médias sociaux, ma motivation était d’aider les marques et organisations à mieux connaitre et comprendre ce nouveau paysage médiatique. Je ne suis ni sociologue, ni anthropologue, j’aide les entreprises à mieux exploiter les outils numériques. En clair : ce panorama n’est pas un travail de recherche académique, mais un outil pour aider les marques et organisations à optimiser leurs activités de marketing et de communication.

Le paysage des médias sociaux est un oligopole avec une poignée d’acteurs ultra-dominants, ça vous le saviez déjà. C’est néanmoins un fait que l’on a tendance à oublier tant ce paysage est quasiment figé depuis presque 10 ans, la seule exception notable étant l’arrivée fracassante de TikTok.

J’ai modifié mon panorama des médias sociaux pour que la version 2025 soit le reflet de cette situation avec une représentation visuelle de chaque service proportionnelle à la taille de son audience (chaque pixel étant égale à 10 M d’utilisateurs). Mais dans la mesure où les écarts d’audience sont considérables, on ne distingue qu’une trentaine de services, les autres sont représentés par des points de 1 à 2 pixels.

Comme pour les précédentes éditions, il y a trois niveaux de lecture pour ce schéma :

- Le coeur, où l’on retrouve les éditeurs des principales plateformes (Meta, Google, Microsoft et ByteDance) ;

- Les plateformes de premier rang, qui correspondent au Top 10 des services en termes d’audience et de notoriété (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Wikipedia et Pinterest) ;

- Les médias sociaux spécialisés selon des usages spécifiques :

- Publier (WordPress, Threads, Tumblr, Medium) ;

- Partager (Spotify, Twitch, Vimeo, Flickr) ;

- Envoyer des messages (Messenger, Telegram) ;

- Discuter (Reddit, Quora, Discord, GitHub) ;

- Collaborer (Teams, Zoom, Slack) ;

- Réseauter (Xing) ;

- Se rencontrer (Tinder, Badoo, Bumble).

Pour vous permettre de bien appréhender les écarts d’audience cités plus haut, j’ai ajouté deux services que certains professionnels du secteur qualifient « d’alternatives viables » (Bluesky et BeReal), mais qui ne proposent qu’une audience ou une portée insignifiante par rapport aux poids lourds du paysage.

Comme vous pouvez le constater, il y a une dizaine de plateformes sociales de premier rang, des plateformes sur lesquelles la majorité des marques sont actives, donc qui sont en concurrence pour capter l’attention des utilisateurs. Face à ce constat, il me semble impossible de continuer à faire la course à l’audience, car la compétition pour l’attention est trop forte, et car les budgets rétrécissent (marge de manoeuvre limitée).

L’important n’est pas où vous publiez, mais ce que vous publiez et auprès de qui

Il existe quantité d’articles et de livrets blancs qui vous expliquent sur quelles plateformes sociales publier, dans quel format, à quelle heure, avec quels hashtags… Si je ne remets pas en question l’intérêt de ces tactiques, j’ai toujours insisté dans mes articles sur l’importance de la réflexion préalable à la publication vis-à-vis de ces micro-tactiques d’ajustement.

De même, je n’ai eu de cesse de vous répéter que l’intérêt des médias sociaux est d’engager les utilisateurs, pas de diffuser des publicités. Dès 2012, je vous partageais la méthode avec laquelle je travaille : De l’intérêt de définir une architecture communautaire et sociale.

Le constat que nous pouvons faire aujourd’hui est qu’il y a un réel chevauchement des audiences des grandes plateformes (ex : les micro-vidéos qui sont publiées en triple sur Instagram, YouTube et TikTok), qui mène à une saturation des publications, donc une moindre efficacité, ce qui est d’autant plus dommage qu’avec l’avènement des contenus visuels, les coûts de production sont de plus en plus élevés. Il en résulte logiquement un ROI des publications qui s’effondre.

Il y a donc une nécessité à optimiser la présence de votre marque sur les médias sociaux, de faire des arbitrages en privilégiant la qualité à la quantité : publier le bon contenu, auprès de la bonne audience, au bon moment (cf. La rationalisation de votre écosystème numérique passe par des scénarios de conversion).

La solution de simplicité pour les annonceurs est d’augmenter les budgets de visibilité des publications (le fameux « Paid »), mais à ce petit jeu-là, seules les plateformes s’enrichissent. Voilà pourquoi il est essentiel de donner la priorité à la cohérence éditoriale plutôt qu’à la distribution afin de renforcer sa crédibilité plutôt que sa visibilité.

Face à la saturation des flux et à la baisse du niveau d’engagement, la priorité pour les annonceurs est de concentrer les ressources sur des publications et des opérations mieux cadrées et mieux ciblées, ne pas simplement « occuper le terrain », car une publication conventionnelle de plus ou de moins ne fera pas la différence.

Voilà pourquoi il est essentiel de bien choisir le message, la cible et le format, plutôt que de s’acharner avec des publications mécaniques, sans âme, sans ambition, et au final sans engagement.

Stratégie éditoriale > Stratégie de distribution

C’est à ce stade de mes explications que vous devez vous demander : « Privilégier la qualité à la quantité… OK, mais c’est à dire ?« . Tout simplement en vous assurant que vos contenus sont bien alignés avec le contexte de publication.

Tout comme il n’y a pas de mauvaise publicité (quoi que pas tout à fait, mais c’est un autre débat, il n’y a pas de mauvais contenus, uniquement des formats inadaptés aux messages et cibles. Soigner sa stratégie éditoriale revient donc à définir une ligne et une charte éditoriale, soit, mais également à optimiser la lisibilité et la mémorabilité de vos contenus. En clair : simplifier le travail de lecture et de mémorisation de vos contenus. Et pour cela, vous avez à votre disposition un certain nombre de formats que l’on peut répartir en fonction de leur longueur et de leur densité.

Pour simplifier mon propos, je vous propose ce tableau où sont répartis une trentaine de formats de contenu selon deux axes :

- la friction à la consommation, qui correspond à une combinaison de temps de consommation, effort cognitif requis et compréhension du contexte :

- Friction faible = consommation passive avec attention minimale ;

- Friction moyenne = attention requise et contexte recommandé ;

- Friction élevée = concentration nécessaire et engagement actif.

- la profondeur éditoriale, qui est un mélange de densité informationnelle et de complexité (sémantique, visuelle…) :

- Profondeur superficielle = divertissement, messages simples ;

- Profondeur intermédiaire : explications détaillées (objectif = relever l’attention, faire prendre conscience) ;

- Profondeur substantielle = éducation, expertise (objectif : changement de mentalité).

Bien évidemment, toutes vos publications ne sont pas censées changer les mentalités ou alerter l’opinion publique, mais il est tout à fait possible de maximiser à la fois l’accessibilité et l’impact des publications à l’aide de contenus substantiels avec une faible friction de consommation (ex : fil de micro-messages, diaporamas commentés, infographies longues…) pour pouvoir augmenter la valeur perçue de votre marque /offre (la profondeur du message) tout en minimisant la barrière à l’entrée (l’effort nécessaire à la consommation du contenu).

Se pose alors la question de qui va financer l’effort de production éditoriale dans un contexte aussi tendu. Mais heureusement…

L’IA générative pour faire mieux avec moins

Je pense ne rien vous apprendre en écrivant que l’IA générative a complètement bouleversé les pratiques éditoriales, de même que les pratiques connexes (ex : SEO, publicité…). Le problème est que les modèles génératifs sont utilisés aujourd’hui pour produire des contenus en masse, mais plus de contenus ne fera pas la différence, car les algorithmes des plateformes sociales sont justement là pour limiter la pollution et n’afficher que les contenus avec le plus fort taux d’engagement.

Si les tactiques de stimulation de l’engagement sont connues de tous (choquer, attendrir, créer la polémique…), elles ne sont pas forcément applicables aux annonceurs pour des raisons évidentes (protection de l’image de marque). Si l’on met de côté toutes les pratiques abusives pour arracher des likes ou commentaires, il ne reste plus qu’une seule approche viable : produire et publier des contenus de qualité avec un format adapté au contexte de lecture (donc en fonction du message et de la cible).

Si tout le monde est d’accord pour dire que la qualité doit l’emporter sur la quantité, la mise en oeuvre de cette discipline n’est pas si simple, car elle demande un minimum de réflexion et de talent éditorial. Heureusement, vous avez maintenant à votre disposition des outils très puissants pour vous aider dans la réflexion, la rédaction ou la déclinaison de vos contenus : les modèles de raisonnement, les modèles de langage et les modèles multimodaux (parfois les 5 en même temps avec les modèles de dernière génération comme GPT-5 qui intègre une fonction de « triage » des prompts pour pouvoir utiliser le modèle le plus adapté).

L’IA générative est donc là pour vous aider à trouver le parfait compromis entre lisibilité et densité éditoriale, et surtout pour vous aider à décliner les contenus de référence en des formats plus accessibles pour capter l’attention et faciliter la consommation.

Mais malgré tout, la production et la publication des contenus ne représentent qu’une partie du travail d’animation de vos audiences sur les médias sociaux, car il faut également s’occuper de la diffusion des messages et du relai des publications. C’est justement là qu’entrent en scène les tactiques d’influence, un sujet qui sera bordé dans mon prochain article.

Questions / Réponses

Pourquoi ce panorama 2025 est-il beaucoup plus simple que les versions précédentes ?

Le paysage des médias sociaux est devenu un oligopole, dominé par une poignée d’acteurs ultra-dominants (comme Meta, Google ou ByteDance). La nouvelle version du panorama refléte cette réalité et se concentre sur la trentaine de services que la très large majorité des utilisateurs emploie, plutôt que de lister des centaines de services de niche inconnus du grand public.

Pourquoi parle-t-on de « Posting zero » sur les médias sociaux ?

Ce phénomène décrit l’évolution des usages des utilisateurs qui sont passés d’une posture active (publier, partager) à une consommation passive et boulimique de micro-contenus. L’aspect « Media » (consommation) domine désormais largement l’aspect « Social » (interaction), avec des utilisateurs qui scrollent passivement au lieu de créer du contenu ou d’interagir.

Pourquoi n’est-il plus efficace de publier partout pour toucher le plus de monde ?

Parce que la compétition pour l’attention est trop forte sur la dizaine de plateformes principales où toutes les marques sont déjà actives. Il y a une saturation des publications, avec souvent les mêmes contenus dupliqués partout (ex : micro-vidéos), ce qui entraîne une baisse d’efficacité et un ROI (retour sur investissement) qui s’effondre.

Combien de plateformes sociales une marque doit-elle investir ?

Il n’existe pas de nombre idéal, mais plutôt une logique d’arbitrage stratégique. Face à une dizaine de plateformes de premier rang en concurrence pour l’attention, il est impossible de faire la course à l’audience. La priorité doit être donnée à la cohérence éditoriale plutôt qu’à la distribution tous azimuts.

Pourquoi privilégier la qualité des publications à la quantité sur les médias sociaux ?

Les algorithmes de tri des publications des plateformes limitent la pollution en n’affichant que les contenus avec le plus fort taux d’engagement. Dans un contexte de saturation des flux et de chevauchement des audiences, une publication conventionnelle de plus ou de moins ne fera pas la différence. Seuls des contenus bien cadrés et bien ciblés permettent de se démarquer.

Qu’est-ce que la « friction à la consommation » d’un contenu ?

C’est une combinaison du temps de consommation, de l’effort cognitif requis et de la compréhension du contexte nécessaire pour assimiler un contenu. Une friction faible permet une consommation passive avec attention minimale, tandis qu’une friction élevée nécessite concentration et engagement actif.

Comment l’IA générative peut-elle améliorer ma stratégie de contenu ?

L’IA générative doit servir à produire des contenus de qualité avec des formats adaptés au contexte, avec une friction à la consommation minimale, et non à générer massivement des publications. Elle aide à trouver le bon compromis entre lisibilité et densité éditoriale, et à décliner les contenus de référence en formats plus accessibles pour en faciliter la consommation.